2025年7月31日 更新

特設サイト「柿田川」 | 柿田川をもっと知る

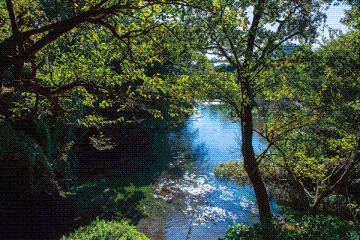

柿田川の魅力に触れることができる「柿田川公園」や「清水小学校教材園」のほか、柿田川の歴史や自然環境を守る活動、生息する生物などについて紹介します。

柿田川に触れる | 柿田川公園

昭和61年4月、「自然の保護・保全」と「コミュニティ広場の確保」を目的に町民の憩いの場として柿田川の上流部に開園しました。

園内の第1・第2展望台からは、絶え間なく水が湧き出る「湧き間」を見ることができ、湧水広場では実際に水に足を入れて湧き水の冷たさを体感できます。

また、柿田川を眺めながら散策できる遊歩道(八つ橋)が整備されており、夏には“ 涼”を求めて多くの方が訪れています。

公園に隣接する「湧水の道」に設置されている水汲み場では、柿田川の水を直接味わうこともできます。

園内の第1・第2展望台からは、絶え間なく水が湧き出る「湧き間」を見ることができ、湧水広場では実際に水に足を入れて湧き水の冷たさを体感できます。

また、柿田川を眺めながら散策できる遊歩道(八つ橋)が整備されており、夏には“ 涼”を求めて多くの方が訪れています。

公園に隣接する「湧水の道」に設置されている水汲み場では、柿田川の水を直接味わうこともできます。

柿田川に触れる | 清水小学校教材園

清水小学校教材園は、小学校西側の柿田川のほとりに設園されており、直接柿田川に触れて、豊かな自然と豊富な湧水を感じることができます。

普段は、柿田川の自然観察園として子どもたちの学習や親水に活用されています。

町では、年に複数回、教材園を一般開放しており、四季折々に変化する柿田川の雄大な景色を楽しむことができます。

また、柿田川の水温が年間を通じて15℃前後と安定していることから、水面に足つけて、水に親しむ人も多くいます。

普段は、柿田川の自然観察園として子どもたちの学習や親水に活用されています。

町では、年に複数回、教材園を一般開放しており、四季折々に変化する柿田川の雄大な景色を楽しむことができます。

また、柿田川の水温が年間を通じて15℃前後と安定していることから、水面に足つけて、水に親しむ人も多くいます。

柿田川の歴史

柿田川の周辺には、弥生時代から人々が生活してきました。発見された土器片などから、先人の暮らしの痕跡を見ることができます。

戦国時代には、北条氏により、柿田川上流部東側に「泉頭城(いずみがしらじょう)」が築かれ、柿田川は自然の堀として利用されていました。武田氏などの諸勢力に備えるために築かれた本城は、天正18年(1590年)、豊臣秀吉が起こした小田原征伐の折に廃城になったと言われています。

「駿府記」や「本光国師日記」によると、元和元年(1615 年)に、徳川家康がこの泉頭の地を隠居場所に決めたという記述がありますが、この計画は突如として中止になり、実現には至りませんでした。

明治時代以降は、揚水技術の向上により、川の水が生活用水や工業用水、農業用水として利用されるようになりました。

戦国時代には、北条氏により、柿田川上流部東側に「泉頭城(いずみがしらじょう)」が築かれ、柿田川は自然の堀として利用されていました。武田氏などの諸勢力に備えるために築かれた本城は、天正18年(1590年)、豊臣秀吉が起こした小田原征伐の折に廃城になったと言われています。

「駿府記」や「本光国師日記」によると、元和元年(1615 年)に、徳川家康がこの泉頭の地を隠居場所に決めたという記述がありますが、この計画は突如として中止になり、実現には至りませんでした。

明治時代以降は、揚水技術の向上により、川の水が生活用水や工業用水、農業用水として利用されるようになりました。

柿田川を守る

国の天然記念物に指定されている柿田川ですが、高度経済成長期には、富士山麓の開発や工場による地下水の汲み上げにより、湧水量の減少が大きな問題となりました。

こうした中、公益財団法人柿田川みどりのトラストなどにより、柿田川周辺の自然環境を守る運動が進められ、多くの地域住民の活動が柿田川を守ってきました。

近年の柿田川には、オオカワヂシャなどの特定外来種が侵入・定着し、ミシマバイカモなどの在来種の生育・生息を阻害しています。これを防ぐため、外来種駆除活動(主催:(公財)柿田川みどりのトラスト)や柿田川環境美化活動(主催:柿田川湧水保全の会)などが定期的に実施されています。

また、柿田川の水源となる富士山の地下水を守るため、富士山への植樹活動(主催:柿田川・東富士の地下水を守る連絡会)が毎年実施されています。

こうした中、公益財団法人柿田川みどりのトラストなどにより、柿田川周辺の自然環境を守る運動が進められ、多くの地域住民の活動が柿田川を守ってきました。

近年の柿田川には、オオカワヂシャなどの特定外来種が侵入・定着し、ミシマバイカモなどの在来種の生育・生息を阻害しています。これを防ぐため、外来種駆除活動(主催:(公財)柿田川みどりのトラスト)や柿田川環境美化活動(主催:柿田川湧水保全の会)などが定期的に実施されています。

また、柿田川の水源となる富士山の地下水を守るため、富士山への植樹活動(主催:柿田川・東富士の地下水を守る連絡会)が毎年実施されています。

柿田川で見られる生物

柿田川では、ミシマバイカモや町の鳥であるカワセミなどの貴重な生態系を観察できます。

ミシマバイカモは毎年5~9月頃に白い花弁の花を咲かせます。また、11~12月上旬には、アユが遡上する光景を目にすることができます。

他にも、ゲンジボタルやホトケドジョウなどさまざまな生物が生息しています。

ミシマバイカモは毎年5~9月頃に白い花弁の花を咲かせます。また、11~12月上旬には、アユが遡上する光景を目にすることができます。

他にも、ゲンジボタルやホトケドジョウなどさまざまな生物が生息しています。

町のイメージキャラクター「ゆうすいくん」

町制施行50周年を記念し、柿田川の湧水から生まれた「ゆうすいくん」。

町出身の絵本作家で、清水町ふるさと大使の宮西達也さんが生みの親です。

平成25年5月11日が誕生日です。

町出身の絵本作家で、清水町ふるさと大使の宮西達也さんが生みの親です。

平成25年5月11日が誕生日です。

8月の第1土曜日は「柿田川の日」

清水町環境基本条例では、8月の第1土曜日を「柿田川の日」と定めています。

「柿田川の日」は、柿田川への関心と理解を深めるとともに、水の恵みに感謝し、環境保全に対する意識を高めることを目的にしており、同日には、「湧水まつり」や「清水小学校教材園の一般開放」が行われます。

「柿田川の日」は、柿田川への関心と理解を深めるとともに、水の恵みに感謝し、環境保全に対する意識を高めることを目的にしており、同日には、「湧水まつり」や「清水小学校教材園の一般開放」が行われます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 企画課 情報戦略係 (役場3階)

〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1

電話番号:直通電話(055-981-8234)